الكتابة المنصفة مُرهقة، وتحاصر صاحبها في الكلمات والجهات، وبالمثل، الكتابة عن الأماكن؛ تلك التي تترك أثرها في وجداننا. كانت الكتابة عن اسطنبول بإنصاف ضرباً من الخيال، فجزءٌ مني لا يزال يعاني من الشوق للمدينة، بينما ذاكرتي تبعدني عن أيام اللجوء المقيتة.

في اسطنبول عوالم متعددة؛ منها، ولعلّ أشهرها، الصورة المبهجة لزوار الأيام المعدودات، أولئك الباحثين عن متعة السفر، أو تلك الصورة المتمثّلة باللاجئين الهاربين من بلدانهم التي ضاقت بهم. عوالم تجمع الشرق بالغرب، يجد فيها كلاهما ملاذاً، في تناغمٍ أفلاطوني رومانسي. لكن، هناك عوالم أخرى يغضُّ المرء الذي يعيش حاضره كمستهلكٍ طرف عينه عنها، كالعالم الذي يكتظّ ببشاعة أقبيةٍ لا يعرف أسرارها إلا الناجون منها، فأقبية اسطنبول مختلفةٌ عن تلك التي عرفناها أو سمعنا عنها؛ أقبية مكتظة بالعمال الأجانب، كعلبة سجائر متعفّنة عبرت حدود عددٍ من الدول، لتصل إلى يدي عجوزٍ فقير. كانت هذه الأقبية خشبةً لمسرحيتي التي ظننت نفسي ألعب فيها شخصية البطل، فاكتشفت لاحقاً أني كنتُ مجرّد ناجٍ من لعنة المدن الكبيرة. وللإنصاف أيضاً، وقبل البدء بسرد تفاصيل الحكاية، يتوجب الاعتذار من الناجين الحقيقيين؛ الناجين من أقبية الموت السورية، على المقاربة بين الأقبية السورية والاسطنبولية.

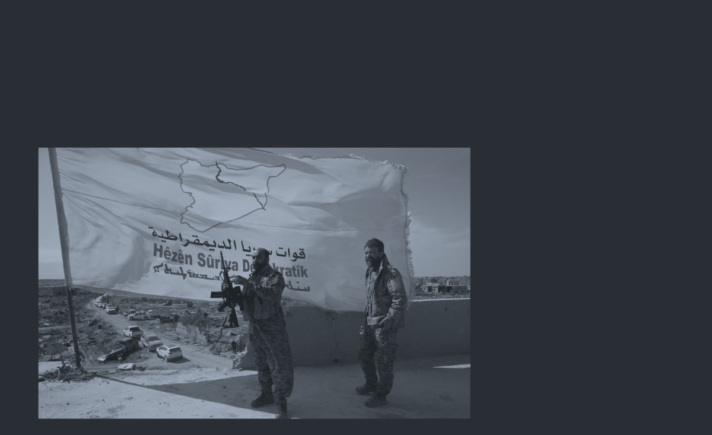

بدأت الحكاية في إحدى أُمسيات آب من عام 2013، على الحدود السورية التركية، حين عبرتُ الحدود مع خمسة من أصدقائي برفقة المهرب. رغم رغبتي الشديدة بالبقاء بعد آذار 2011 جموحاً وحباً بالانتفاضة السورية، إلا إني أُجبرت؛ مراعاة لمشاعر والديّ، وبعد اكتشاف اسمي كمطلوب، على السفر إلى تركيا. كانت اسطنبول هي الوجهة دون أية خطط مستقبلية بالعودة إلى سوريا أو التوجه نحو القارة العجوز، ولا حتى الاستقرار في اسطنبول نفسها. كان الهدف هو البحث عن عملٍ يساعدني على انتظار المجهول.

من المعاينة الأولى بُعيد وصولنا، لاحظنا الفجوة الكبيرة. ومنذ تذمّر سائق سيارة الأجرة من هويتنا السورية وخداعه لنا في التسعيرة، أدركتُ أننا لن نكون سُياحاً؛ كما أحبَّ والديَّ أن يجمّلوا الرحلة في عيوني كلما لاحظوا عليّ الخوف من السفر. اضطررت فور وصولي للتطوع في معملٍ لخياطة الملابس بحجّة تعلم المهنة والقدرة على دخول سوق العمل. كانت تلك نصيحة العائلة التي استقبلتني لديها على اعتبار أني لا أملك أيّة «صنعة» تساعدني على العيش. كان يوم السعد لصاحب ذلك المعمل؛ عامل بالمجان. توجب عليّ، لمدة أسبوع، أن أعمل لخمس عشرة ساعة يومياً، معظمها واقفاً على قدمي، وغير مسموحٍ لي بالجلوس. أقصُّ وأرسم على القماش بسرعاتٍ قاسية، قبل أن أرسله إلى ماكينات الخياطة، وكان ذلك مصحوباً بشتائم وسخرية العمال. ستكون تلك طبيعة عملي للسنتين القادمتين؛ طبيعة شبيهة بعمل شارلي شابلن في مصنع السيارات.

علمتني الأقبية أنا وبقية العمال معنى السُلطة دون قراءة مخطوطاتٍ سوسيولوجية، فيكتشف واحدنا أنّ «السلطة موجودة في كل مكان»، كما رآها ميشيل فوكو. مُورست عليّ السُلطة في كلّ تفصيلٍ من تفاصيل التجربة وتحولاتها الكثيرة؛ أثناء عمليات البحث عن عمل، وأثناء التبضع وركوب المواصلات، وفي العلاقة بيني وبين أصحاب العمل، وكذلك بيني وبين العمال أنفسهم، واختلفت القدرة والاحترافية في ممارسة السلطة من العامل السوري إلى التركي. الجميع أجاد ممارسة السُلطة بطريقةٍ مختلفة وباحترافية كبيرة. مورست السلطة أيضاً عن طريق اللغة والمال. كان وجود عامل سوري يتحدث اللغة نفسها داعياً للشعور بالأمان والألفة، غير أن زميلي المتحدث بالتركية بطلاقة حينها، وجد اللغة سلاحاً يمارس من خلاله سلطته التي لم يتسنَ له ممارستها في الوطن، فيترجم لي ما يحلو له إلى العربية، أو أتحول إلى مستخدمه الخاص لو أراد. خلال سنتين من عملي كخياط وجدت استراتيجياتٍ عديدة للتكيف مع المكان، لكنني تعلمت أيضاً أن أرفض صفة «الخياط»؛ تجنباً لإتقان المهنة والبقاء عالقاً في هذا المكان، وذلك حين توضحت لي قدرته على قتل الروح. كانت أية زيادة ضئيلة في المرتب نافعةً بشكلٍ كبير، لكنّ خوفي من المكان دفعني لتجنب إتقان المهنة، وإقناع نفسي بأنها مهنة مؤقتة؛ فبقائي، وبقاء أي شخص، في هذا المكان يعني الانعزال التام عن الحياة وعن الذات وعن التفكير، ويعني أن «تُنسى كأنك لم تكن».

بنية المكان التي تعزل العمال عن العالم الخارجي، وعن فضاء الناس العاديين الذين يرون الشمس ويمارسون حياتهم الطبيعية، مخيفةٌ جداً؛ فحتى التحولات الطبيعية من النهار إلى الليل لا يمكن رؤيتها، وكذلك هو الحال بالنسبة لتحولات الطقس والحرارة. الفرصة الوحيدة للرؤية خارج القبو كانت أثناء ساعة الغداء؛ حين تعج شوارع الحي بالآلاف من العمال المتوجهين نحو المطاعم الشعبية، وتلك المطاعم في الغالب متجمعة في شارع أو شارعين. إنّه مشهدٌ يوحي بمدى قدرة الرأسمالية على تنظيم نفسها بنفسها؛ بطريقةٍ عفويةٍ قائمةٍ في جوهرها على عزل العاملين عن ماهيتهم وبيئتهم البشرية وزجهم في معتقل كبير. مشاهد استراحة الغداء تذكرني أيضاً بمشاهد كثيرة تكوّنت لديَّ من تلقي قصص معتقلي الرأي السوريين في سجن تدمر أو غيره، حين يتم اقتياد السجناء في أرتال إلى خارج زنازينهم، فتكون تلك فرصتهم الوحيدة كي يلمحوا بأطراف أعينهم كيف هي الأجواء خارج القوقعة، تماماً كما وصفها مصطفى خليفة في روايته الشهيرة. الفارق أنّ بطل رواية القوقعة يمتلك شِقاً في الحائط يرى من خلاله ما يحدث في الخارج، وهو الأمر الذي لم أمتلكه أنا في البداية، وذلك إلى أن أصبحت الصبيّ الذي يُعتمدُ عليه في شراء لوازم الخياطة من حين لآخر. كنت انتهز مشوار العشر دقائق للمشي في الحي، وأسلك الطرقات التي ستؤخّر مشواري قدر الإمكان. كان ذلك بمثابة ثقب الحائط الذي أرى من خلاله ما يحدث خارج أسوار معمل الخياطة.

عرفتُ أن سُلطة المكان هذه ليست مجرد صدفة حين قرأت فريدريك أنجلز، وقد وصفها بدقة كبيرة حين تحدث عن لندن وليفربول، لكن هناك كان الفارق كبيراً بين الطبقتين البرجوازية والفقيرة، أما هنا، فالفقراء يمارسون السلطة على بعضهم بعضاً؛ إذ أنّ أصحاب المعامل أنفسهم ليسوا ببرجوازيين.

في مملكة الأقبية هذه ليس للوقت وجودٌ أيضاً، فهو يتلاشى مع تلاشي القدرة على الشعور بالذات، والدخول في أحلام يقظةٍ غير منتهية، ليتحول الزمن إلى جزء من سلطة صاحب العمل. لكن الشرود الذهني، والغوص في أحلام اليقظة، يربك أصحاب المعامل؛ وهو المكان الوحيد الذي كنت أتحرر فيه من الزمن، ولا يبقى فيه وجودٌ لأيّ نوعٍ من السلطات، وكثيراً ما كنت أراقب وجوه العمال في المعمل، كلٌّ يُركّز على عمله، البعض يبتسم والبعض يغضب. كنت شغوفاً بمعرفة إلى أين يأخذهم شرودهم. لم يكن أمام صاحب المعمل حيلةً سوى صوت الراديو وصراخه «çabok» طالباً العجلة؛ ليكسرَ شرودَ العمال ويمنعهم من الغوص في خيالاتهم: صوتٌ يُدخِلُ الفزَع إلى قلوبنا، فنعود إلى الواقع مدركين مرارة المكان الذي نحن فيه.

في هذا المكان لا مكان للتفكير، فإذا عرف صاحب المعمل بأحلام اليقظة الخاصة بي سأكون في مشكلة؛ بالضبط كما حدث حين كنت أعمل في معملٍ آخر كان لصاحبه القدرة على مراقبة أكثر من 33 عاملاً في الوقت نفسه. كنتُ غارقاً في أحد أحلامي، وكنت حينها تحولت من كتابة يومياتي إلى كتابة خواطر هنا وهناك كلما سنحت لي الفرصة، وحين راودتني خاطرةٌ لم أكن أريد نسيانها، دونتها على ورقة صغيرة من الورق المستعمل لتغليف القماش. فجأةً وجدت نفسي مضطراً إلى أن أبرّر سبب كتابتي، وأن أترجم ما كتبت، ولمّا حاولت أن أشرح بتركيّتي البسيطة والضعيفة أن هذه ملاحظة أو خاطرة، قُوبلت بالضحك الهستيري؛ فكيف لعاملٍ لاجئ أن يفكّر أو يكتب شيئاً كهذا! وجدتُ طُرُقاً أخرى للقيام بطقوسي هذه، حيث كانت المراحيض ملاذاً جيداً ومهرباً مؤقتاً، أجلس فيها لأكتب خواطري وأسرح في أحلامي. لكن اللعبة كُشفت بعد فترةٍ قصيرة، وبات للمراحيض عينٌ تراقبها، والمكوث فيها له وقتٌ ينتهي.

كنّا أيضاً مجردين من حقوق أخرى كثيرة، فخساراتنا لا يمكن أن تُقارن بخسارة صاحب العمل. تأخري لخمس دقائق كان يقابله عقوبةٌ بالعمل لساعةٍ على الأقل بالمجان، إن لم ينته الأمر بخسارة الوظيفة، بينما طلب إجازة كان خطيئةً لا يمكن ارتكابها؛ فالوقت الثمين بالنسبة له هو بالنسبة لنا فانتازيا. أو إذا ما طلب أحدنا زيادةً في المرتب، كان ذلك يعد أمراً غريباً، والرفض هو الإجابة المتوقعة دوماً، بينما إذا طُلب منا العمل لساعاتٍ إضافية ستكون الخطيئة إنْ رفضنا. في الأقبية لا تطلب… فقط تنفّذ.

حان الوقت للتكيف مع المكان، مع تأخّر أي أملٍ بتغييرٍ قريب. فكرتُ بالعدول عن عنادي، وتعلّم المهنة لتحسين معيشتي. كانت ستكون الفرصة مواتيةً بوجود بعض الصداقات من الوسط السوري بين العمال، لكنّي تراجعت في لحظاتٍ كثيرة، وتملّكني العناد. مرّ عامٌ ونصف على الأقل، تعلمت اللغة بشكلٍ أفضل، وساعدتني لغتي الكردية في ذلك. لغتي الأم؛ التي تسببت في تلقيَّ صفعات عديدة أيام مدارس سُلطة البعث، أصبحت نعمةً للتكيّف مع المكان وتكوين صداقات. نجحتُ في فصل عالم العمل عن عالمي الخاص الافتراضي الذي كان في معظمه إلكترونياً: لاجئ سوري وعامل ضعيف، مركز نكتة للعمال الآخرين خلال النهار، وطالب في كلية الإعلام يعيش في المهجر لأسباب سياسية في المساء على شبكات التواصل. تعلّمي للغة أكسبني القليل من الثقة أتغلّبُ فيها على سلطة العلاقات الاجتماعية. لم يعد بمقدور أيٍّ كان أن يشتمني، فبتّ أفهم الشتائم، وقادراً على افتعال المشكلات بشجاعة أكبر؛ إذ لم تعد تعنيني خسارة العمل. ببساطة سأجد معملاً آخراً يريد استغلالي لقاء نقودٍ قليلة في نهاية الأسبوع، وما أكثر أمثالي.

أدركت سلطة اللغة حين عملت جنباً إلى جنب مع شابٍّ سوريٍّ يتقن التركية منذ صغره، فتبينتُ الفروق في التعامل بيننا، ومعاملته هو معي. لقد اعتبر الشاب الوسيم نفسه متفوقاً، ليس تفوقاً علمياً أو مهنياً، كان تفوقاً يشبه تفوق العرق الأبيض على الأعراق الأخرى. مع امتلاك اللغة تنقلت بين معامل كثيرة، ثم انتقلت إلى معامل في أحياء برجوازية. في الأحياء البرجوازية يتم استغلال العمال برفاهية، فساعات العمل قد تكون نفسها، لكن فترات الاستراحات أطول، ليس لأنهم كُرماء، بل لأن أصحاب العمل هناك يكافئون أنفسهم بفترات راحة أطول، وقد كانت طبيعة عملي مرتبطة بعملهم. أعمل حين يعملون وأستريح حين يستريحون. أحبني أحد المشرفين على العمال، وكان يعطيني تواقيت إضافية لتدخين سيجارة بين الحين والآخر، بعد أن علّمته تشغيل برامج تمكنه من دخول مواقع إباحية محظورة. كان عليَّ أن أستغلّ أي فرصة تُكسبني سُلطة، لا على أحد، إنما على نفسي. أصبح بمقدوري اتخاذ قرار تدخين سيجارة في الوقت الذي أريده أنا، لا هو. من محاسن البيئة البرجوازية هذه أيضاً، أن من زبائنهم عربٌ خليجيون يودُ صاحب المعمل إرضاءهم بأي طريقة، وقد أفادتني لغتي العربية في تمكين مركزي في المعمل. لم تشأ الأقدار أن يستمر السيناريو هذا ويكتمل (لا أعرف ما هو الكمال في هكذا سيناريو)، لكنَّ توقُّفَ عملهم مع أزمة البلاد الاقتصادية أعادني مجدداً إلى معامل الفقراء.

*****

كنتُ قد بدأت العمل لدى آرغون منذ عدة أشهر. كانت معاملة آرغون من أصعب المعاملات التي واجهتها في سنوات عملي في اسطنبول. شيءٌ ما كان مختلفاً في صباح اليوم الخريفي ذاك، شربتُ قوّتي وتقصدت التخلف عن الوصول الى المعمل. دخلت متجهاً إلى الطاولة التي أعمل عليها عادة. تجنبت نظرات آرغون المحملة بالغضب، وبعد مجادلةٍ استغرقت بضع دقائق، كنت قد قررت ألا أبرر تأخري: «لقد تأخرت وحسب»، تلك هي الحكاية. كانت حركة عبثية مني لأثبت له أنني أعمل فوق طاقتي، وأنَّ لا حق له في عدم احترامي. كنت في غاية الوقاحة ذلك اليوم في ردودي على أسئلته. توقفتُ لبرهةٍ بينما هو يتحدث، وسألت نفسي عن جدوى ما أفعله: أن تتغير معاملته معي؟ أن يحترمني أكثر؟ لكن ما الذي أفعله هنا؟ تعمدتُ مقاطعته، ووضعت المقص الذي في يدي أمامه على الطاولة، وصعدتُ السلالم المتوجهة إلى خارج القبو، ولم أعد إليه مرة أخرى، بل لم أعد إلى أي قبو آخر بعد ذلك اليوم. بمجرد خروجي من المبنى ركضت باتجاهات مختلفة، من دون أن أعرف وجهتي.

تغلبتُ على الخوف الذي أسرني لعامين ونيّف، وقيّدني في أقبيةٍ أضرّتني وأفادتني أيضاً. قرأت خلالها معالم عالمٍ قرأتُ عنه الكثير، وسمعت عنه من المثقفين في الحانات في سوريا، ولم أدرك ماهيته سوى بعد دخولي في متاهاته. أدركت جوانب السلطة الكثيرة، فأدركت عجزي، وعجزنا، عن امتلاك السلطة وأدواتها. ثُرت على آرغون وعلى المعامل وعلى المكان، وثُرت على نفسي قبل كل ذلك.

اعتبرتُ الترجمة للزبائن العرب الأثرياء تمريناً حين أصبحتُ مترجماً في شوارع اسطنبول ومؤسساتها الحكومية للعرب، واصطحبتُ معي الثقة بالنفس التي تعلمتها، لأعمل لاحقاً في منظمات المجتمع المدني في اسطنبول. تحوّلتُ في فترةٍ قصيرة، لم أكن أتخيلها قط، من عاملٍ في أقبية اسطنبول إلى شابٍّ يتقاضى راتباً لا بأس به؛ يمكّنه من اصطحاب صديقته إلى بارٍ في اسطنبول، والجلوس مع المثقفين من السوريين والعرب والمستشرقين، ومن تمرين لغته الإنكليزية ومناقشة الماركسيين والفوضويين. نوعٌ آخرٌ من السُلطة ظهر هنا في احتكار الثقافة واختزال الوطن والإيديولوجيات. كان القسم الثاني مرحلةً مغايرة تماماً، وقصةً مختلفة جذرياً، انتهت بي على أعتاب منحة دراسية في فانكوفر الكندية.

استوجب الرحيل «إذناً» للسفر، ثم حلاً لـ «إخلال» الفيزا، لتكون المعاملة الخاصة بالسوريين جاهزةً، قبل أن نمر من النقطة الأولى للعبور في المطار. الخروج من مطار أتاتورك عنى لي الكثير، لأنني سبقَ أن زرته مئات المرات دون أن أمتلك جواز سفرٍ حينها. أنهيت المعاملات وخرجت من مطار أتاتورك دون أن ألتفت خلفي. خرجت مصطحباً معي سؤالاً واحداً: هل سأمقت أيام اللجوء المريرة أم أشكرها؟ هل سأكون ممتناً لأنّي نجوت من هذه المدينة، التي كان من الممكن أن توفّر لي رحلةً «طوعيةً» إلى سوريا.